VOICE

【RIKAjob/長崎県対馬病院より】離島×災害医療が経験できる対馬病院からカンボジアでの災害訓練へ(30代看護師 東京都出身 看護師O)

【災害支援スキーム】

平時は離島やへき地での医療活動を、有事の際にはジャパンハートの一員として災害支援先で活動することのできるスキームです。

今回は海外での災害訓練へ対馬病院より看護師が参加されました!!

/////////////////

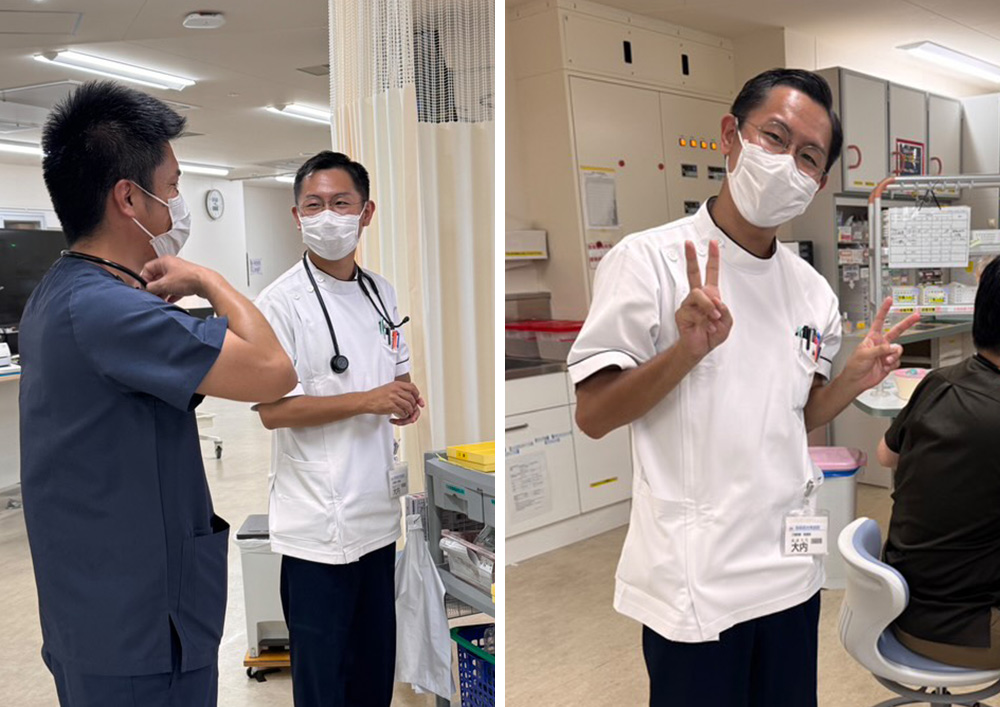

私は2024年の4月から長崎県対馬病院のHCUで看護師として勤務をしています。

対馬病院を選んだ理由として、【災害支援スキーム】という平時は離島医療に従事し、発災時にジャパンハートからの要請を受けて災害活動に関われることに魅力を感じたからです。

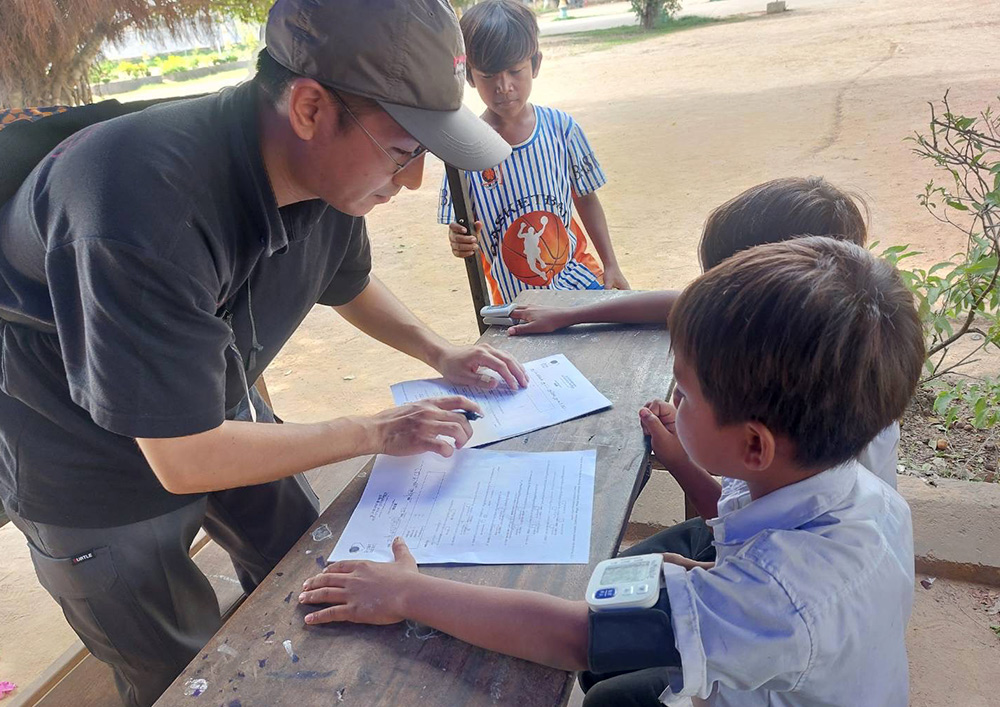

そして、この度、災害支援スキームとして、ジャパンハートの国際緊急支援事業iERにて5月3~7日にカンボジアでの災害支援海外研修に参加をしました。

現地での活動内容はカンボジア郊外で災害が発生したことを想定し、ジャパンハートのカンボジアスタッフと共に現地の小学校で仮設診療所を設営して、小学生の健康診断の実施することです。

今回のレポートでは離島・へき地医療を実践している看護師の視点も踏まえて、海外での災害訓練の実際についてお伝えします。

発災時の自己の身体的・精神的体力の限界を肌で感じる経験ができた

カンボジアの猛暑の中で、数時間に及ぶバス移動後の仮設診療所の設営や屋外での健康診断、慣れない食事、クーラーのない部屋での宿泊、初対面のスタッフとのチームビルディングは想像以上に体力を消耗しました。

知識として頭では理解はしていましたが、実際に感じることで、自分がどの程度のストレスまで許容ができるのか、どのようなストレスへの耐性が低いのか、ストレスがかかった時にどのような症状が出て、どう対応すれば良いのか、など自分の身を持って学ぶことができました。

災害は国内外どのような環境でどのような場所で起こるか予想できません。

そのため、この経験は実際の支援に入った際の自分の体力を理解しておく有意義な機会になりました。

海外での医療と離島・へき地医療の共通点

カンボジアの郊外に大規模な病院はなく、通院のためには首都プノンペンまで車で2時間程度かけていかなければなりません。

医師や看護師、医療資材も限られており、通院ができたとしても、十分な医療を受けられる確証はありません。

また、公的保険制度が未発達で、医療費の支払いを全ての国民ができるとも限りません。

一方、対馬市も慢性的な医療者不足だけでなく、住まいによっては島の救急医療を担っている対馬病院まで車で1.5時間かかる島民もいます。

また、疾患によってはヘリで搬送し、本土で治療が必要なこともあります。

このように、海外での医療と離島・へき地医療は医師・看護師・医療物資をはじめとする医療資源の不足、地理的に医療アクセスがしにくいなどの共通点がありました。

その中で、双方において医療者が求められる能力は総合的な診療・看護の能力、医療以外の業務もこなすマルチスキルだと感じました。

分野は違いますが、【医療の届かないところに医療を届ける】という共通点のもと、今回の研修の学びを対馬病院での看護にも繋げていきたいです。

文化的背景を理解することの重要性

現地スタッフとのチームビルディングや現地の人々へ医療を提供するにあたって、文化的背景を理解することは非常に重要です。

カンボジアはポル・ポト政権下の1975~1979年、カンボジア大虐殺で人口の3分の1の命が奪われたといわれています。特に知識人として、医師や教師の命が多く奪われたのです。

その後の再生の過程で、圧倒的に不足している医師を増やすために十分な教育を受けずに医師が臨床の現場に出ていたという歴史があります。

そのため、日本と比較すると国民によっては医療への信頼度が低いこともあります。

また、虐殺により両親や祖父母が亡くなった方もいます。

礼儀正しく温厚なクメール人ですが、このような様々な歴史を乗り越えて今の生活があります。

文化的背景を知り、相手の感情を理解しようとする姿勢と言動・行動の配慮が活動には不可欠だと感じました。

私自身、今回初めて一人で海外へ渡航しました。渡航前は、移動方法や言語、食事など多くの不安がありました。

研修の本来の目的以外にも、言語や交通などの想定外のトラブルへの対応力や問題解決能力、計画力・自己管理力、困難な環境を乗り越えた自己への肯定感など多くのものを得ることができました。

今後も様々な経験を通して、災害医療の能力だけでなく、多岐に渡る人間力の醸成にも努めていきたいと思います。

/////////////////

2026年1月よりRIKAjobでは、全国の離島やへき地(登録医療機関あり)の医療で働き、経験を積みたい看護師と病院をつなげています。地域の医療に貢献しながら、自分自身と向き合える機会をを希望される方は、お気軽にご相談ください。

RIKAjobサイトはこちら